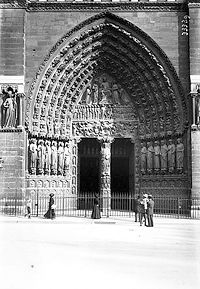

Le portail central de la façade occidentale de Notre-Dame de Paris

Portail central

Agence Rol, 1913

Rol, 33329 bis

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Par son iconographie, le portail central de la façade occidentale est tout à fait classique : au tympan se trouve un Christ trônant, entouré d’anges portant les arma Christi, de Marie et de Jean ; le linteau du bas est consacré à la résurrection des morts, et celui du haut à la pesée des âmes et à la séparation des élus et des damnés. Au trumeau se retrouvait le Christ bénissant, entouré des apôtres aux ébrasements, puis, à en croire une lithographie exécutée d’après un dessin de la collection Gilbert, aux extrémités des deux piédroits se trouvaient les symboles des quatre évangélistes, dont Matthieu au nord, Marc au sud, suivis par les Vierges sages et les Vierges folles sur les piédroits eux-mêmes.

Tout juste peut-on noter deux innovations dans une tradition qui remontait alors à près d’un siècle : le choix de faire du Christ du Jugement dernier non seulement un Christ juge, mais aussi un Christ de douleur exhibant ses plaies, ainsi que la présence, à une date relativement haute, d’une illustration monumentale de la parabole des Vierges folles et des Vierges sages. Cependant, ce n’est pas cet aspect du portail qui pose un problème, mais bien sa datation. Déjà, Eugène Viollet-le-Duc pointait l’existence manifeste de deux groupes bien distincts. L’un correspond à Marie et à Jean, au tympan, au linteau supérieur (tant pour les damnés que pour les élus) et à la partie senestre du linteau inférieur. Il participe pleinement de l’esthétique du début du xiiie siècle, avec des têtes rondes et douces, aux cheveux tombant en ondulant, des vêtements collants aux longs plis parallèles à peine creusés. Si l’on se tourne, en revanche, vers la scène centrale du tympan ou vers la partie dextre du linteau inférieur, on se trouve face à un tout autre style. Les personnages sont plus élancés, les visages ont des traits fins et délicats, les yeux sont étirés en amande, les chevelures gonflent dans le vent, les effets de drapé se multiplient, de cuiller en bec en plis tuyautés. De plus, comme l’a noté Alain Erlande-Brandenburg1, une statue du Christ, qui était probablement à l’origine un trumeau, se trouvait jusqu’au xviiie siècle sur le parvis transformé en fontaine. Dès lors se pose la question de savoir s’il n’y eut pas un premier remaniement du portail à une date très haute, probablement dès les années 1230. Il est aujourd’hui presque impossible de trancher uniquement sur la base des sculptures restantes, tant celles-ci ont été affectées par les transformations de Soufflot puis de Viollet-le-Duc. À l’occasion de ce remaniement, dont la cause n’est pas élucidée, on aurait repris toute la partie centrale du tympan, la partie dextre du linteau inférieur, le trumeau et peut-être d’autres parties aujourd’hui disparues de cet ensemble. Ce serait alors un exemple extraordinaire d’une restauration en place, au xiiie siècle, d’une partie d’un tympan. Si cette hypothèse semble aujourd’hui la plus séduisante face à la profonde différence stylistique entre les parties du tympan, elle n’en reste pas moins difficile à adopter pleinement tant cette idée d’une restauration partielle paraît surprenante. On ne peut non plus exclure que deux artistes aux tempéraments très différents aient collaboré, ni que les différences de style soient seulement le résultat de la volonté du commanditaire ou d’un artiste particulièrement en avance sur son temps. À vrai dire, il paraît même impossible, étant donné la fonction structurelle du linteau, que celui-ci ait pu n'être remplacé qu'en partie. De plus, les comparaisons entre la partie senestre de ce linteau et, d'autre part, les fragments conservés du portail du Couronnement, d'autre part certaines sculptures parisiennes de la décennie 1220 comme la sainte Geneviève traditionnellement attribuée au portail occidentale de Sainte-Geneviève, montrent que le style de ce sculpteur, pour novateur qu'il soit, n'est pas sans écho dans les premières décennies du xiiie siècle. Il paraît donc plus probable que ce soient, en fait, deux sculpteurs qui aient travaillé en parallèle sur ce tympan.

Œuvres

Tympan ; Parties hautes du corps ; Parties basses du corps ; Éléments de drapé ; Fragments de consoles ; Fragments de colonnes ; Symboles des évangélistes

Tympan

Fragment de linteau : la Résurrection des morts

Fragment de linteau : la Résurrection des morts

Fragment de linteau : la Résurrection des morts

Fragment de linteau : la Résurrection des morts

Fragment de linteau : la Pesée des âmes, deux damnés

Fragment de linteau : la Pesée des âmes, deux damnés

Parties hautes du corps

Parties basses du corps

Éléments de drapé

Éléments de console

Fragments de colonne

Symboles des évangélistes

Fragment de l’ange de saint Matthieu

Fragment de l’ange de saint Matthieu

Fragment du taureau de saint Luc

Fragment du taureau de saint Luc

1. Alain Erlande-Brandenburg, « Les remaniements du portail central à Notre-Dame de Paris », Bulletin monumental, t. 129, 1971, p. 241-248 et Alain Erlande-Brandenburg, « Nouvelles remarques sur le portail central de Notre-Dame de Paris », Bulletin monumental, t. 132, 1974, p. 287-296.

Xavier Dectot

© Réunion des musées nationaux – Grand Palais, 2011 ; mise à jour : mai 2016