La commanderie Saint-Jean-de-Latran des hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem

La tour

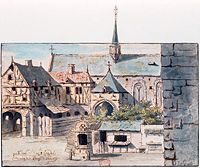

Le monastère de Saint-Jean-de-Latran à Paris

Her klooster van St. Yan de lateraez tot Parys

Dessin] de J. De Grave, 1668

Destailleurs Paris, t. 2, p. 240

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Tour de l'ancienne commanderie de Saint-Jean-de-Latran à Paris fondée dès l'an 1171

Destailleurs Paris, t. 2, p. 245

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Sur l’histoire de Saint-Jean-de-Latran au Moyen Âge et à l’époque moderne, l’abbé Lebeuf reste aujourd’hui notre source principale1, même si les dessins publiés par Albert Lenoir aident à mieux appréhender le monument2. Il semble que cette commanderie de Saint-Jean-de-Jérusalem ait été fondée avant 1130, rive gauche, mais ce n’est qu’en 1158 que son existence devint officielle. À la fin du xiie siècle, à en juger par les témoignages graphiques et les éléments sculptés conservés au musée (Cl. 18679, 18681 et Cl. 19090), on lui adjoignit une tour, placée hors œuvre, à l’angle sud-ouest de l’église. Les travaux de construction durent être brièvement interrompus, car ce que l’on connaît du deuxième niveau de cet édifice montre un style fort différent, relevant davantage des premières décennies du xiiie siècle (chapiteaux Cl. 18682 a, b et c, 18942, 19151 et 19173, et faisceau de colonnettes Cl. 18680). À cette même époque, l’église aurait été reconstruite, avec adjonction d’un cloître. Au xive siècle, la commanderie est augmentée d’une chapelle dédiée à Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle. Enfin, au xvie siècle, l’abside aurait été refaite. Les bâtiments furent vendus comme biens nationaux en 1792. Xavier Bichat aurait utilisé à cette époque la tour comme cadre pour ses leçons d’anatomie, ce qui lui valut le surnom de « tour Bichat ». Au xixe siècle, l’édifice fut progressivement détruit : l’abside disparut en 1823, la tour en 1854, au moment du percement de la rue des Écoles, la chapelle Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle en 1860 et, enfin, l’église en 1864. À l’occasion de la destruction de la tour, les fragments considérés comme les plus intéressants furent déposés au musée. Dans son catalogue, Edmond Du Sommerard mentionne un nombre indéterminé de « piliers d’angles et de retombées provenant de l’ancienne tour de la commanderie de Saint-Jean-de-Latran, détruite en 1854 », affirmant qu’ils étaient entrés au musée dès cette date. Malheureusement, non seulement ces œuvres n’ont pas été inventoriées alors, mais qui plus est, elles sont absentes des archives du musée. Seul le texte de Du Sommerard permet donc de les attribuer à Saint-Jean-de-Latran. Elles ne furent portées à l’inventaire qu’en 1891 ou en 1912, sans mention de provenance. Celle-ci leur est cependant rendue dès le catalogue Haraucourt et Montrémy, 1922 (si l’on accepte que les numéros 115 à 118 couvrent nos trois ensembles et non le seul Cl. 18679 comme pourrait le faire croire la notice). Anne Pingeot, dans sa thèse de l’école du Louvre, a effectué des rapprochements qui nous permettent, si l’on accepte son identification, de localiser au moins deux numéros au premier étage de la tour.

Œuvres

Chapiteaux et piliers ; Pierres tombales

Chapiteaux et piliers

Pilier engagé cantonné de trois colonnes

Pilier engagé cantonné de trois colonnes

Pilier engagé cantonné de trois colonnes

Pilier engagé cantonné de trois colonnes

Groupe de quatre chapiteaux accolés

Groupe de quatre chapiteaux accolés

Pierres tombales

Dalle funéraire de Raoul Sarrazin

Dalle funéraire de Raoul Sarrazin

Dalle funéraire d’un hospitalier

Dalle funéraire d’un hospitalier

1. Abbé J. Lebeuf, Histoire de la ville et de tout le diocèse de Paris, Paris, Cocheris éd., 1863, vol. 1, p. 147-149.

2. Albert Lenoir, Statistique Monumentale de Paris, Paris, 1867, vol. 2, pl. I et III.

Xavier Dectot

© Réunion des musées nationaux – Grand Palais, 2011 ; mise à jour : mai 2016