L’abbaye de Saint-Denis

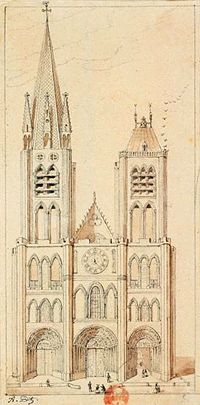

Vue de la façade occidentale par Adrien Dauzats

Destailleurs Province, t. 2, p. 388

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Nous n’exposerons évidemment pas ici l’ensemble de l’histoire de la grande abbaye dionysienne1, mais nous nous contenterons d’en rappeler les points fondamentaux, pour nous attarder sur les parties dont le musée conserve des éléments : la façade occidentale, le cloître, la nef et, peut-être, le chevet.

On ignore la date à laquelle l’emplacement supposé de la tombe du premier évêque de Paris se transforma en lieu de culte. Grégoire de Tours est l’un des premiers à en faire mention, dans sa description du pillage de l’oratoire par les troupes de Siegbert en 5702. L’endroit devait déjà avoir une certaine importance : Grégoire de Tours y signale la présence d’une colombe d’orfèvrerie, et il était, dès cette époque, un lieu de sépulture royale ; la reine Arnegonde y fut enterrée vers 5703, et, une dizaine d’années plus tard, s’y tint la première inhumation à y être documentée, celle de Dagobert, fils de Chilpéric et de Frédégonde4. L’attachement des rois mérovingiens au site se manifesta dès cette époque, mais le lien devint beaucoup plus étroit avec Dagobert. Ce dernier combla l’église de bienfaits, et transforma la chapelle primitive en une large église, au point d’être considéré par l’historiographie comme le fondateur de l’abbaye. Surtout, il fut le premier roi à y être enterré.

Bien que Saint-Denis ne soit pas la sépulture exclusive des Mérovingiens, bien qu’elle ait

été abandonnée par les Carolingiens après avoir reçu les corps de Charles Martel et de Pépin

le Bref, et bien que quelques rares Capétiens (Philippe Ier, Louis VII et Louis XI)

lui aient été infidèles, l’abbaye devient rapidement le lieu où, selon les termes de Suger, le

jus naturalis impose aux rois de France de se faire inhumer5. De cette coutume, le musée possède un témoignage, l’épitaphe

de Louis VI (Cl. 11779).

Les travaux du xiie siècle

Lorsque Suger est élu abbé en 1122, l’église abbatiale n’est plus celle du temps de Dagobert, mais une église carolingienne, reconstruite sous l’abbatiat de Fulrad (mort en 784) et étendue sous celui d’Hilduin (814-840)6. Néanmoins, la tradition affirmait que l’église était toujours l’église primitive, et en attribuait la dédicace, miraculeuse, au Christ lui-même. La reconstruction voulue par Suger s’opposa donc à de fortes réticences et, plutôt que de détruire l’abbaye carolingienne, il choisit de l’étendre à l’est et à l’ouest. Les travaux commencèrent entre 1135 et 1137 et se poursuivirent jusqu’à la mort de l’abbé en 11517. Il est probablement inutile de rappeler combien ces travaux bouleversèrent les pratiques artistiques, jetant les fondements de cet art qui est aujourd’hui qualifié de gothique. Mentionnons simplement que la conception de Suger repose sur une union de tous les arts dans la glorification divine et que la conséquence en fut une intégration profonde de tous les arts monumentaux, architecture, mosaïque, vitrail et sculpture.

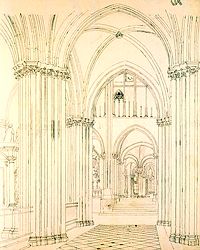

Vue du bas-côté sud

Destailleurs Province, t. 2, p. 393

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

La façade occidentale, consacrée en 1140, en est un témoignage essentiel. Reprenant le principe de la façade harmonique, avec ses deux tours avant l’intervention de Debret, elle renouvelle profondément le portail monumental roman en adjoignant, à chacun des trois portails, des statues-colonnes occupant les ébrasements. La connaissance de ceux-ci est rendue difficile par le fait que, en 1771, ils furent élargis pour laisser passer les processions et leurs imposants dais. À cette occasion, on jeta bas les statues-colonnes8. Celles-ci, pendant longtemps, ne furent plus connues que grâce aux dessins d’Antoine Benoist publiés par Montfaucon9, dont la fiabilité avait été de surcroît sérieusement contestée par le baron de Guilhermy10. L’entrée dans les collections de la Walters Art Gallery de Baltimore11 et du Fogg Museum de Harvard12 de trois têtes identifiables grâce à ces dessins leur rendit cependant un certain crédit. Cette attribution aux portails occidentaux de Saint-Denis resta cependant contestée jusqu’au milieu des années 197013.

Tout changea en 1976, lorsque Léon Pressouyre publia une tête de statue-colonne, alors dans la collection Ozouf, qu’il identifia, grâce au dessin de Benoist, comme la tête de la reine de Saba14. Dès lors, l’authenticité des trois têtes américaines et de celle de la collection Ozouf fut reconnue. L’entrée de cette dernière dans les collections du musée, en 1986 (Cl. 23250), marqua une étape supplémentaire. La certitude sur sa provenance, le fait qu’elle soit désormais visible au public en France, permirent d’identifier deux autres têtes, également dans des collections particulières françaises, et retrouvées en banlieue parisienne. Toutes deux entrèrent alors dans les collections du musée (Cl. 23312 et 23415), et bouleversèrent profondément notre connaissance des statues-colonnes du portail occidental. Ces œuvres vinrent s’ajouter à celles que le musée possédait déjà, pour certaines depuis le xixe siècle, pour d’autres à la suite d’un dépôt du Louvre de 1955. Il s’agit de colonnettes reconnues par Sumner McKnight Crosby et Pamela Z. Blum comme provenant des piédroits des portails de la façade, utilisées par Debret pour réaliser les moulages qui sont actuellement en place (Cl. 11659 a et b, 18297, 18298 et 19576, RF 452 a, b et c, RF 453 a, b et c). La réunion de ces deux ensembles permet au musée de montrer à la fois la qualité et la variété des ateliers de sculpteurs ayant travaillé à la façade occidentale de la grande abbaye.

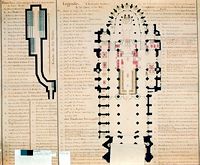

Plan de l'église de l'abbaye de Saint-Denis, I/II

Plan de l'Eglise de l'Abbaye Royale de S.t Denis en France, avec les Tombeaux des Rois et Princes qui y sont Inhumez [sic] et la datte [sic] de Leur Mort. Plan du Caveau qui est la Sepulture des Princes et Princesses de la Branche Royale de Bourbon, Inhuméz [sic] depuis Henry 4, avec la datte [sic] de leur Mort

I / II

Destailleurs Province, t. 2, p. 379

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

De l’abside, construite entre 1140 et 1144, le musée ne conserve qu’une sculpture, sans que l’on puisse affirmer avec certitude qu’elle provient bien de cet emplacement. Il s’agit d’un chapiteau, trouvé en magasin, et qu’Anne Pingeot a rendu à Saint-Denis (Cl. 18955)15.

Le cloître de Saint-Denis, enfin, a été largement étudié par Léon Pressouyre16. Ce dernier a soigneusement identifié les éléments dispersés de ce cloître, confirmant, pour les œuvres de Cluny (Cl. 18925 a et 18925 b), les intuitions d’Albert Maignan à la fin du xixe siècle. En revanche, la datation qu’il propose doit aujourd’hui être révisée au vu des avancées de l’histoire de l’art. Léon Pressouyre proposait en effet d’en retarder la date au troisième quart du xiie siècle, en s’appuyant notamment sur les analogies qu’il établissait avec le premier niveau du chevet de Saint-Germain-des-Prés. Ces analogies ont été confirmées et renforcées par Philippe Plagnieux17, mais désormais, elles militent au contraire pour une attribution du cloître à l’abbatiat de Suger – probablement aux années 1140-1145, puisque cet auteur a montré par ailleurs que le premier niveau de l’abbaye germanopratine avait été mis en chantier vers 114518. La collection du musée a été renforcée en 1996 par l’achat d’un nouveau chapiteau du cloître, provenant de l’ancienne collection Albert Maignan (Cl. 23531). Enfin, un autre chapiteau des collections du musée pourrait provenir de ce cloître (Cl. 19051).

Plan de l'église de l'abbaye de Saint-Denis, II/II

Plan de l'Eglise de l'Abbaye Royale de S.t Denis en France, avec les Tombeaux des Rois et Princes qui y sont Inhumez [sic] et la datte [sic] de Leur Mort. Plan du Caveau qui est la Sepulture des Princes et Princesses de la Branche Royale de Bourbon, Inhuméz [sic] depuis Henry 4, avec la datte [sic] de leur Mort

II / II

Destailleurs Province, t. 2, p. 379

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Signalons enfin la présence, dans les collections du musée, d’un fragment de frise (Cl. 19520), inventorié en 1914 avec un dépôt du musée du Louvre d’œuvres provenant de Saint-Martin-des-Champs, mais qui pourrait, en fait, provenir de l’abbaye dionysienne.

Le xiiie siècle

Après la mort de Suger, les travaux d’agrandissement de l’église connurent une longue pause, le manque de moyens financiers et d’ambition politique s’ajoutant au problème posé par le mythe de la consécration de l’ancienne église par le Christ pour pousser les abbés successifs à la procrastination. Ce n’est qu’après l’accession au trône de Louis IX en 1226 et à l’abbatiat d’Eudes Clément en 1228 que l’on put voir le chantier reprendre. D’après le texte de la deuxième version du Chronicon Sancti Dionysii, Eudes Clément lança en 1231 un chantier de reconstruction de l’église carolingienne à partir du chevet de Suger. À sa nomination au siège épiscopal de Rouen en 1245, les travaux avaient progressé dans le transept et dans le chœur des religieux (les trois dernières travées de la nef actuelle). À cette date, seuls le sanctuaire et le bras nord du transept étaient voûtés19. Par la suite, en raison de difficultés financières et peut-être d’une moindre implication des deux successeurs d’Eudes Clément, Guillaume de Massouris et Henri Mallet, les travaux ralentirent, mais sans s’interrompre. Le parti architectural est cependant légèrement modifié, notamment dans le tracé des arcatures et des remplages. C’est à cette époque que certains auteurs, à la suite d’Henri Stein20, font intervenir Pierre de Montreuil comme architecte. Par-delà les doutes déjà formulés par Caroline Bruzelius, Damien Berné a montré récemment qu’Henri Stein avait surinterprété le document qui ne donne probablement que le lieu de résidence de Pierre de Montreuil21. Après l’élection de Mathieu de Vendôme en 1258, les travaux reprirent à plein et furent achevés, comme en témoigne le Chronicon Sancti Dionysii22.

Ces travaux du xiiie siècle ont bien peu retenu l’attention des archéologues du xixe siècle, et l’on peut en voir une conséquence dans le faible nombre d’œuvres appartenant à ce chantier affectées au musée de Cluny. De l’architecture elle-même, on cite seulement, outre un élément de pignon déposé pendant quelques décennies par le Louvre, un cul-de-lampe aujourd’hui déposé au musée d’Art et d’Histoire de Saint-Denis. Les collections sont en revanche plus riches pour les pierres tombales et les retables, qui témoignent de la réorganisation liturgique profonde que subit l’abbaye à la suite de ces travaux23. Cette richesse s’explique par les réaménagements subis par l’abbaye au cours de la première moitié du xixe siècle. Retables comme tombeaux, supprimés par Debret, se trouvèrent déposés dans les Chantiers de Saint-Denis et, au moment de la liquidation de ces derniers à la fin du siècle, affectés pour certains d’entre eux au musée. À la suite des bouleversements dans la muséographie du musée au lendemain de la seconde guerre mondiale et de la suppression du jardin de sculpture, plusieurs de ces pièces, notamment le retable de Saint-Pérégrin et les tombeaux d’abbés, ont été alors déposées à la cathédrale de Saint-Denis.

Œuvres

Abside ; Cloître ; Façade ; Retables ; Tombeaux ; Divers

Abside

Cloître

Façade

Tête de statue-colonne : Moïse

Tête de statue-colonne : Moïse

Tête de statue-colonne : un prophète

Tête de statue-colonne : un prophète

Retables

Pierres tombales

Tombeaux d'Adam et de Pierre d'Auteuil, abbés de Saint-Denis

Tombeaux d'Adam et de Pierre d'Auteuil, abbés de Saint-Denis

Dalle funéraire de Pierre Hugon

Dalle funéraire de Pierre Hugon

Divers

1. Au sein d’une bibliographie aussi riche que complexe, la référence reste le grand œuvre de Sumner McKnight Crosby, publié par Pamela Z. Blum : Sumner McKnight Crosby, The Royal Abbey of Saint-Denis from its Beginning to the Death of Suger, 475-1151, New Haven-Londres, 1987 et, pour le xiiie siècle, Caroline Astrid Bruzelius, The 13th Century Church at St-Denis, New Haven-Londres, 1986.

2. Grégoire de Tours, « Liber in gloria martyrum », Bruno Krusch, et Wilhelm Levinson éd., Monumenta Germaniæ Historica, Scriptores rerum Merovingicarum,, vol. I, Hanovre, 1985, p. 85-86.

3. Michel Fleury, « Nouvelle campagne de fouille des sépultures de la basilique de Saint-Denis », Académie des inscriptions et belles-lettres, comptes rendus des séances de l’année 1958, 1958, p. 137-150 ; Michel Fleury. « Les fouilles de la basilique Saint-Denis depuis mars 1957 », Bulletin des sociétés d’histoire de Paris, 1960-1961 (1962) ; Alain Erlande-Brandenburg, Le roi est mort. Étude sur les funérailles, les sépultures et les tombeaux des rois de France jusqu’à la fin du xiiiesiècle, Paris-Genève, 1975.

4. Grégoire de Tours, « Liber historiæ Francorum », Bruno Krusch, et Wilhelm Levinson éd., Monumenta Germaniæ Historica, Scriptores rerum Merovingicarum,, vol. I, Hanovre, 1951, p. 240.

5. Suger, « Vie de Louis VI le Gros », Œuvres, vol. I, Françoise Gasparri éd., Paris, 1996, p. 84-85. Sur les sépultures de Saint-Denis, la meilleure synthèse reste celle d’Alain Erlande-Brandenburg, déjà citée : Alain Erlande-Brandenburg, Le roi est mort. Étude sur les funérailles, les sépultures et les tombeaux des rois de France jusqu’à la fin du xiiiesiècle, Paris-Genève, 1975.

6. Sur l’église carolingienne, voir Sumner McKnight Crosby, The Royal Abbey of Saint-Denis from its Beginning to the Death of Suger, 475-1151, New Haven-Londres, 1987, p. 51-101 et, en dernier lieu, Miljenko Jurković, « Quelques réflexions sur la basilique carolingienne de Saint-Denis : une œuvre d’esprit paléochrétien », dans Dominique Poirel (éd.), L’Abbé Suger, le manifeste gothique de Saint-Denis et la pensée victorine, Turnout, Brepols, 2001, p. 37-57.

7. Sumner McKnight Crosby, The Royal Abbey of Saint-Denis from its Beginning to the Death of Suger, 475-1151, New Haven-Londres, 1987, p. 105.

8. Sur ces travaux, voir en dernier lieu Xavier Dectot, « À en perdre la tête : les statues-colonnes de Saint-Denis et le problème du vandalisme pré-révolutionnaire au xviiie siècle », Gesta, 46(2), 2007, p. 179-191.

9. BnF, ms. fr. 15634 et Bernard de Montfaucon, Les Monuments de la monarchie françoise qui comprennent l'histoire de France, 1729-1733, vol. 1, pl. XVI-XVIII.

10. BnF, ms. n. a. fr. 6121, p. 233.

11. Inv. 27.21 et 27.22.

12. Inv. 1920.30.

13. Voir par exemple Walter Cahn and Linda Seidel, Romanesque Sculpture in American Collections, vol. I, New England Museums. New York, 1979, p. 184-185, où la tête du Fogg est attribuée à l’ouest de la France.

14. Léon Pressouyre, « Une tête de reine du portail central de Saint-Denis », Gesta, 15, 1976, p. 151-160.

15. Anne Pingeot, La Sculpture décorative sur pierre de 1137 à 1314 déposée au musée de Cluny, thèse de doctorat, École du Louvre, 1974, p. 247-248.

16. Léon Pressouyre, « Did Suger Build the Cloister at Saint-Denis ? », dans Paula Lieber Gerson, ed., Abbot Suger and Saint-Denis. A Symposium, New York, 1986, p. 229-244.

17. Philippe Plagnieux, « Transmission et durée des modèles de chapiteaux du premier art gothique : l’exemple de Notre-Dame de Melun », in Yves Gallet, éd., Art et architecture à Melun au Moyen Âge, Paris, 2000, p. 177-182.

18. Philippe Plagnieux, « L’abbatiale de Saint-Germain-des-Prés, les débuts de l’architecture gothique », Bulletin monumental, 158(I), 2000.

19. Élie Berger, Annales de Saint-Denis, Bibliothèque de l'école des Chartes, 40, 1879, p. 290, commenté par Caroline Astrid Bruzelius, The 13th Century Church at St-Denis, New Haven-Londres, 1986, p. 124-125.

20. Henri Stein, « Pierre de Montereau, architecte de l’église abbatiale de Saint-Denis », Mémoires de la Société nationale des antiquaires de France, 1902, p. 78-104.

21. Caroline Astrid Bruzelius, The 13th Century Church at St-Denis, New Haven-Londres, 1986, p. 173-174 et Damien Berné, « Étude d’une interaction spatiale et mémorielle à Saint-Denis à l’époque gothique », publication en ligne, 2008 . La ponctuation proposée par Henri Stein, « [...] magistro Petro de Mosterolio, cementario de Sancto Dyonisio [...] » (« Pierre de Montreuil, maçon de Saint-Denis ») doit probablement être rejetée au profit de « [...] magistro Petro de Mosteolio cementario, de Sancto Dyonisio [...] ».

22. Élie Berger, Annales de Saint-Denis, Bibliothèque de l'école des Chartes, 40, 1879, p. 269, commenté par Caroline Astrid Bruzelius, The 13th Century Church at St-Denis, New Haven-Londres, 1986, p. 134-136.

23. Damien Berné, « Étude d’une interaction spatiale et mémorielle à Saint-Denis à l’époque gothique », publication en ligne, 2008 . Michel Bouttier, « La reconstruction de l’abbatiale de Saint-Denis au xiiie siècle », Bulletin monumental, 145, 1987, p. 357-386 avait déjà remis en cause cette attribution, mais selon une argumentation peut-être un peu trop rigoriste.

Xavier Dectot

© Réunion des musées nationaux – Grand Palais, 2011 ; mise à jour : mai 2016