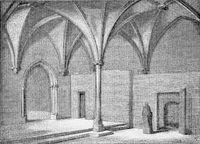

Le collège de Cluny à Paris

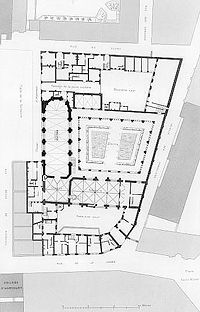

Plan du collège de Cluny

Dans Adolphe Berty, Topographie historique du vieux Paris, Paris, 1897

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

En 1269, Yves de Vergy, abbé de Cluny, décide de retirer les novices de son ordre étudiant à Paris de l’hôtel des évêques d’Auxerre pour leur trouver un logement propre, près de la Sorbonne, entre les rues de la Harpe, des Cordiers, des Poirées et le passage des Jacobins1. Dès cette année, semble-t-il, il lance la construction d’un véritable ensemble capable d’accueillir les étudiants, constitué d’un dortoir, d’un réfectoire, d’une cuisine et d’un cloître. Les travaux sont poursuivis par son neveu et successeur, Yves de Chassant (abbé de 1275 à 1289), qui fait construire la salle capitulaire, l’église et la bibliothèque. Les travaux vont bon train, et le chartrier du couvent des Dominicains qui bordait le terrain au nord témoigne d’une tentative d’annexion de leurs espaces en 12712. Celle-ci ayant échoué, c’est vers le sud que se tournèrent les clunisiens pour s’étendre. Construit rapidement et d’une traite, le bâtiment resta dans son état initial jusqu’au xixe siècle, pour ce que l’on peut en savoir par les rares témoignages graphiques et par la documentation.

Vendu en 1795 comme bien national, il servit notamment d’atelier à David de 1806 à 1815. À partir de 1823, il fut progressivement démoli dans le cadre des opérations d’urbanisme successives. Les opérations de dégagement de la place de la Sorbonne, en 1859-1860, furent fatales aux trois grands ensembles voûtés qu’étaient l’église, la salle capitulaire et le réfectoire. Toutefois, quelques éléments situés à l’ouest, sur la rue de la Harpe, subsistèrent jusqu’au percement du boulevard Saint-Michel en 1866. C’est d’ailleurs entre 1859 et 1860 que le musée de Cluny récupéra les clefs de voûte de sa collection, mais aussi que Théodore Vacquer dressa le plan sur lequel s’appuya Berty pour son ouvrage de 1897.

L’unité de sculpture entre les clefs de voûte, qu’elles proviennent de l’église, de la salle capitulaire ou du réfectoire, montre que les travaux se sont poursuivis sous une même direction et selon les mêmes plans malgré le changement à la tête de l’abbaye.

Emplacement d’origine des clefs de voûte

Le collège de Cluny, on l’a vu, possédait trois grandes salles voûtées : la chapelle, la salle capitulaire et le réfectoire. D’après le plan de Berty, la chapelle et le réfectoire comptaient respectivement six et huit voûtes quadripartites, la salle capitulaire présentant seule trois travées aux croisées irrégulières. Dès lors, s’il est possible d’attribuer à la salle capitulaire les clefs Cl. 18685, Cl. 18693 et Cl. 18694, en raison de la forme particulière de leurs croisées, il est en revanche impossible de déterminer de quel bâtiment proviennent les sept autres clefs de voûte.

Œuvres

Clefs de voûte ; Consoles ; Chapiteaux

Clefs de voûte

Clef de voûte : masque feuillu

Clef de voûte : masque feuillu

Consoles

Console ornée d’un buste de moine

Console ornée d’un buste de moine

Console à décor de feuilles d’érable

Console à décor de feuilles d’érable

Console à décor de feuilles de châtaignier

Console à décor de feuilles de châtaignier

Chapiteaux

1. Adolphe Berty, Topographie historique du vieux Paris, Paris, 1897, p. 381-385. Sur l’architecture du collège, voir également Aurélie Perraut, L’Architecture des collèges parisiens au Moyen Âge, Paris, 2009.

2. Arch. nat., S 4239. Comme Berty, et contrairement à Anne Prache dans L'Art au temps des rois maudits. Philippe le Bel et ses fils, 1285-1328, Paris, Galeries nationales du Grand Palais, 1998, p. 42, nous pensons que cet acte montre qu’à cette date les travaux avaient déjà commencé.

Xavier Dectot

© Réunion des musées nationaux – Grand Palais, 2011 ; mise à jour : mai 2016